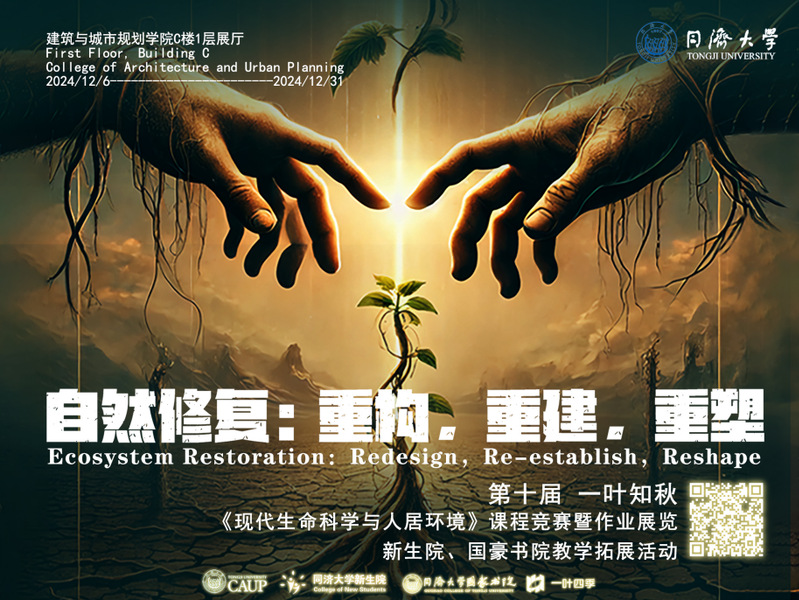

2024届一叶知秋作品展十周年

2024年12月6日12:30,同济大学建筑与城市规划学院景观学系主题为“自然修复:重构,重建,重塑”的第十届“一叶知秋”——《现代生命科学与人居环境》课程作业展览暨新生院、国豪书院教学拓展活动在同济大学建筑与城市规划学院C楼1层展厅正式开幕。

开幕式当天有幸邀请到同济大学建筑与城市规划学院张鹏副院长,景观学系沈洁副系主任、汪洁琼副系主任,以及同济大学党委学研工部李扬帆老师担任领导嘉宾。上海市虹口区绿化和市容管理局杨坪副局长、Bulu自然教育学校钱迪飞校长、上海绿化行业资深专家黄岭总工程师担任校外嘉宾。此外,我们还邀请了校内二十多位老师作为现场评委(文末附详细评委名单)。

杨坪副局长对课程特色和课程立意表示高度肯定。学生们通过装置设计巧妙地将理论与实践相结合,不仅展现了主题的深度,更拓宽了视野的广度。每一件作品都是创意与趣味的结晶,让展览活动不仅是一场视觉艺术的盛宴,更是一次深刻的教育体验。

张鹏副院长认为一叶知秋的十年之旅是对风景园林学科艺术魅力与科学内涵的肯定。他相信,通过这样的课程活动,人与自然的和谐共生理念将深入人心,成为人们共同的追求。

沈洁副系主任代表景观系对此次课程活动的成功开展表示热烈祝贺,同时希望这个活动不仅是知识的传递,更是快乐的源,并期待学生在活动中能收获满满的知识、享受到探索与创造的乐趣。

|

|

|

|

本次课程展览由同济大学景观学系主办,展示了《现代生命科学与人居环境》专业选修课程的成果,共有59名学生参与,来自风景园林、城乡规划、建筑学和城市设计四个专业,完成了17组作品。此外,来自新生院14名大一学生完成了5组作品,国豪书院5名学生完成了2组作品。另有1组SITP学生呈现VR作品《植物艺术的数字绽放》。每组作品在现场展出的同时,还通过视频vlog同步呈现创作过程。优秀作品将通过嘉宾现场打分和网络投票的方式评选产生。

本次一叶知秋主题为“自然修复:重构,重建,重塑”。随着生态系统退化加剧,恢复受损的自然环境与重建人类与自然的联系已刻不容缓。健康的生态系统是地球生命的基石,因此,联合国宣布2021-2030年为“生态系统恢复十年”,呼吁全球采取行动,保护并恢复生态系统,以造福全人类与自然界。此倡议旨在遏制生态系统退化、修复受损区域,确保未来生态系统的可持续性,从而改善人类生计、应对气候变化、保护生物多样性。本次竞赛聚焦于“自然修复”,通过设计和创作,学生们从不同角度表达了对竞赛主题的理解:

1.生态系统受损的影响:探索生态退化对人居环境的负面影响。

2.挑战与解决方案:讨论自然修复的策略与努力,包括防控和治理措施等。

3.跨学科视角:分析不同学科如何应对生态退化问题,强调跨学科合作的重要性。

4.自然教育与生态意识:探讨如何提升公众对自然修复的认知,并倡导行动意识。

展览地点:建筑与城市规划学院C楼1层展厅

展览时间:2024年12月6日—12月31日

作品展示

Works

Group 01

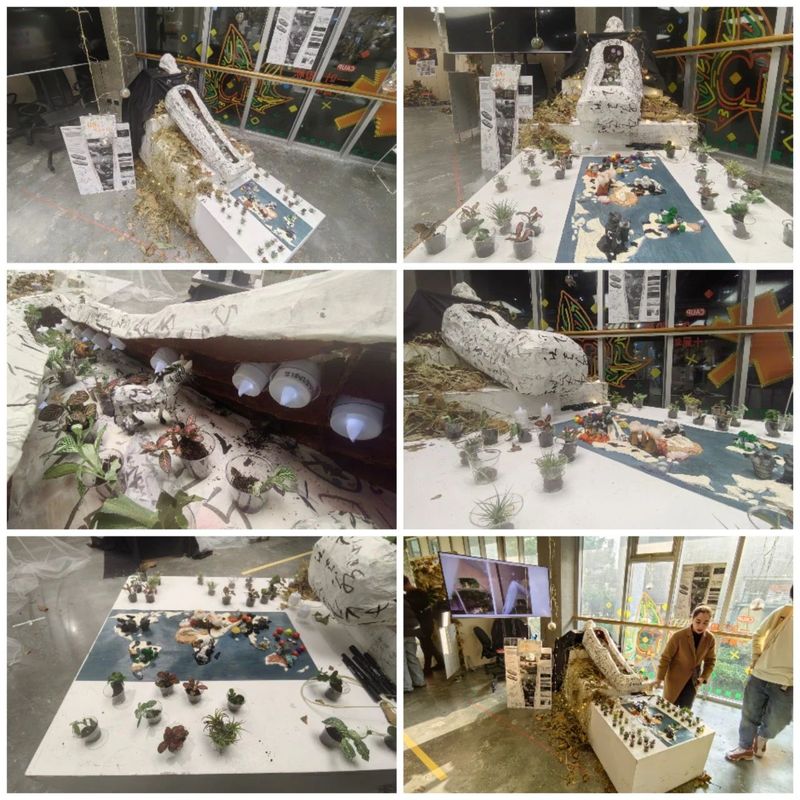

湮灭·新生

|

|

|

|

小组成员:Chadine Kisra,黄文钰,田家旭

大地之母以一种僵硬的姿态的躺在大地上,仿佛在呐喊,在哭泣。蓝色的地球在她脚下荡漾开来——化工污染、雨林砍伐…像是肿瘤般侵蚀着她的身体。但危机之中,仍有一线生机。身为人类,我们当肩负责任,在自然修复的过程中贡献自己的力量,点亮大地之母的身躯………

Group 02

枯树逢生

|

|

|

|

| |

小组成员:庞佳悦,杨琳焱,段熹悦,潘奕妍,张雨萌

设计背景:人类迁移离开后,在遗留下钢铁、塑料、泡沫堆积成的工业废墟上,自然开始进行自发修复,生命在这棵工业之树上复苏。三个透明盒子中分别为森林、大草原、北极冰川三种生境,昭示着自然原本的面貌;而在金属缝隙中因你——人类的修复而生长出的新绿,是野火烧不尽的是生生不息。

装置互动:使用针管将溶剂注射到枯枝上,利用饱和溶液结晶的原理析出形似绿叶的反应物,溶液象征人类的修复行为,溶液结晶的过程较长,象征着修复自然的过程并非一蹴而就,而是需要人类做出第一步,并且在不断地细心呵护的同时耐心等待。

Group 03

生命之网:修复计划

|

|

小组成员:许依斐,尹东

《生命之网:修复计划》以抽象的介质表达一种全人类共同拥有的对生态环境修复的愿望与希望。装置主体采用了一张编织网,它不仅是装置的骨架,也是生态系统中不可或缺的“连接”象征。渔网上悬挂着各式落叶与新叶,这些落叶代表着自然界中的循环与更迭,同时也暗示了生态平衡的脆弱性。鸟窝的点缀,则是对自然界中生命繁衍和栖息地保护的深刻隐喻。而绿叶和小植物的融入,为整个装置注入了生机与活力,象征着生态复苏的希望。

Group 04

秋日梦境 Autumn Reverie

|

|

| |

小组成员:陈艺萱, 马睿绮,赵婧研

《秋日梦境》在光影与材质的交融中,描绘了一幅自然与城市共生的诗意画卷。清透的可回收亚克力板错落排列,如城市天际线般延展,又似草木拔节,抽象中透露着秋日的生命律动。渐变的色彩从透明到橙黄再至绿色,仿佛将秋天浓缩于一片静谧之中。同济校园的水杉与梧桐枝干,与南天竹的红果一起,嵌入亚克力的缝隙,仿若自然从城市的缝隙中破土而出,生机盎然。作品承载了对循环与再生的思考。以咖啡渣为“土壤”,不仅复刻了大地的质感,其飘散的香气亦为展厅注入了生命的气息。废弃纸板和雪弗板成为支撑装置的基底,它们的隐匿寓意着资源的无限可能。步入这场秋日的梦境,观者置身于自然与城市的交界。嵌于透明板间的枝条与红果,似低吟秋日的诗篇,在静谧中回响一个永恒的问题:自然的呼吸,能否在城市的心跳中继续延续?

Group 05

Leaf My Lungs Alone

|

|

|

|

小组成员:Mona Amblard,Yasmin Jukenova,Maria Borisova,Hao Fu

我们的项目邀请您进行一场大开眼界的旅程,进入生态系统恢复的主题,将意识转化为行动。在我们展馆的中心竖立着一对肺,这是我们星球挣扎着呼吸的视觉隐喻。一个肺充满了绿色:代表着恢复和再生,而另一个则是棕色,代表着担忧,这是一种因忽视而造成的损害的严肃提醒。然而,这些肺的命运完全掌握在你的手中。当你走进展馆时,你会看到树叶形状的便利贴,设计的目的是让你的声音成为解决问题的一部分。在绿叶上写下你恢复生态系统的创意方案,把它们喂到充满希望的肺里。或者,在红色和黄色的叶子上表达你对环境挑战的担忧和沮丧,这些叶子积累在挣扎的肺部。这种互动元素将肺变成了不断演变的符号,反映了音符涌入时希望与绝望之间的平衡。围绕着肺部,展馆创造了一个沉浸式的环境,放大了主题。自然的叶子在墙壁上渐变排列,从鲜艳的绿色过渡到深红色。悬挂在肺部上方的仙女灯突出了它,并在展馆内扩散柔和的照明。在展馆的两侧,自然的树枝构成了中心装置,引导视线向内。这些树枝象征着静脉,无缝地融合了自然形态和人体解剖结构,强调了我们的身体和地球的相互联系。结果是一个发人深省的互动体验,它提出了一个问题:我们的集体解决方案会超过我们面临的挑战吗?当人们的肺被填满时,他们将见证一场行动与不行动之间的实时竞争——这有力地提醒我们,地球的未来取决于我们今天所做的贡献。加入我们,参加这个有意义的对话,拯救我们的星球——一次一片树叶。

Group 06

叠·生

|

|

| |

小组成员:邹佳烨,鞠昀晓,俞璐,李苏鸣,谭博引

我们眼中的自然画面实际上具有厚度,是由一个个图层叠印而成,单层元素是单薄的、稀疏的,但元素叠合形成的系统是丰富的、绚烂的。作品通过在云幕纱上附着树枝、落叶、干花、蝴蝶、诗句等元素,层层错叠,在图层重叠处形成完整的大树生态系统,形成有生命厚度的的画面。作品是对元素与系统之间微妙关系的深刻探讨,是对自然修复力和生物多样性议题的诗意追问。它让我们在欣赏的同时,也不禁思考:在这层层叠叠的自然画卷中,我们与万物生灵,又扮演着怎样的角色。

Group 07

Crack in Time

|

|

| |

小组成员:张炜煜,石欣然,林添瑜,郝晨瑞,叶清仪

《Crack in time》创新性地运用了 AIGC 技术,把摄像头采集到的影像借助 Stable Diffusion 进行风格化处理。本作品训练了两种风格迥异的人工智能模型,一种模型展现了美好的自然生态环境,而另一种模型则描绘出经历生态灾难后的破败景象,并且每十秒钟就会进行一次模型的切换,使得观众目睹两种截然不同的环境下的自己。

通过对人的映像在两种不同状态下的对比,本作品生动地展现出在人工智能视角下生态环境从遭到破坏到得以重建的完整历程,仿佛让人置身于时空隧道之中。观众能够沉浸式地体验到生态重建的演变过程,感受大自然的神奇与人类努力的成果。

Group 08

Wateraid

|

|

小组成员:程泽一,程王正远,徐晓驰,欧嘉尧,张欣语

《Wateraid》是一场关于水在自然中与植被进行互相修复的联袂舞台剧。我们以水为媒介,用植物再现水的自净过程。现代社会中,水被消费化、工业化,市面上充斥着各式各样的净水器,冰冷的机械让水本身染上消费主义的残次。而我们试图回归其最本质的自然属性——连接人与自然的生命之源。

装置分为两种形态:球形容器中悬挂滴注袋,模拟被污染的水源;方形玻璃盒内栽种多样化植物,伴随感应灯光与过滤溶剂,呈现水的净化过程。两者共同构筑了一个自然复苏的循环,通过纯粹自然元素的介入,隐喻人类环保之路的希望与反思。

Group 09

生生不息

|

|

小组成员:陈歆怡,王鹤璇,周文欑

《生生不息》主题的灵感源自于生命的坚韧与循环不息。作品以植物为载体,展现了它们在逆境中的生长姿态。这是一场关于断裂与重生的艺术对话,是对自然生命力的深刻致敬。

植物的形态设计强调了向上的力量,即使在被破坏的环境中,它们依然顽强地向上生长,展现出生命的顽强和不屈。尽管植物的躯干遭受了砍伐,但它并未因此终结,而是在瓶中找到了新的生机。正如法国作家雨果所言:“生命如同寓言,其价值不在于长短,而在于内容。”这瓶中的植物,虽躯干断裂,却依然能够长出嫩绿的新枝,展示出生命的顽强与自我修复的能力。

瓶中的植物,不仅是自然美学的展现,更是一种生命的隐喻。它的存在,提醒我们即使面对逆境,生命也有无限的可能。瓶子的透明材质,象征着保护和容纳,同时也隐喻着人类对自然的干预。而那些新生的枝丫,则是对自然修复力量的赞美,它们在瓶中向上延伸,向着光的方向,展现了生命的渴望与希望。

Group 10

秋影重生

|

|

| |

小组成员:沈戌辰,王昱峰,胡柯

当人们修复自然或者建造一个以自然为题的场所时,他们是否想过也许这也是一种干预和破坏,我们需要将原有的东西打碎,依靠我们的喜好去定义自然,最后再捧出一个艺术品。我们模拟了这个过程,将其精致的外表揭下,让他们回归最本源、最质朴的样貌。

一个最普通的瓶子充当容器。一个简单的花盆。一个风扇。一个模具。他们带着各自的象征意味与隐喻组成了这个装置。

我们将一罐罐捡来并切碎的落叶倒入瓶子,叶子在瓶中重新混合,然后一起涌到瓶口,纷纷扬扬地抱团落下。

他们毫无控制地落在限定边界的模具中,重组成一片新的树叶。我们用自己的意志规定着他们,不管造型如何装饰如何,这就是笼子。

一个现代的简约的风扇依照我们的兴致吹动着模具中的碎片。现代的工具在我们的手里可以随意决定这些自然碎片的去留。

有时候,我们把这些碎片与那些旧事物结合变成了新事物或者“修旧如旧”的古迹,并装上彩灯。但是他仍然是一段树枝,一片树叶,甚至树叶和树枝是依靠胶水连接的。

我们没有理解他们的内在,我们想要的不过是过去事物在形式上的复活。

Group 11

生命的出路

|

|

小组成员:关瀚驰,晋铭颢,周弋潍,吴羽皓

大约40亿年前,在地球温热的原始海洋中诞生了最早的生物。日升月落,斗转星移,如今成千上万种生物布满了地球的每一个角落,从深潜数千米的抹香鲸,到飞越喜马拉雅山巅的斑头雁,还有散居地表深深改变着环境的70亿人类。但无论什么生命、什么世纪,承载着未来与希望的遗传信息都在相同的 DNA 长链上流动、运作、传递。DNA 带领着生命穿越着漫长的演化长河,繁荣昌盛,生生不息。

然而就在短短的数百年甚至数十年间,这条不息的生命之河却遭受着从未发生过的浩劫:生物多样性断崖式锐减,生态系统失稳动荡频发,局部生物灭绝事件层出不穷……我们人类创造了不可思议的科学进步,揭示着生命的无尽奥秘,却也在亲手破坏着自己乃至所有生命赖以生存的环境。高温、微塑料、垃圾、矿渣、焦土、污水、毒气、臭氧空洞、辐射,我们还能制造出什么 DNA 长链不可承担之重?

我们通过对雨林、草地、荒漠、风暴等不同地球场景的演绎,搭建了一条渐变流动的 DNA 螺旋链。这条链既意味着 40 亿年来地球从混沌死寂逐渐演变为生机盎然的演化历程,也同时暗示着生态环境被逐步破坏向废土转变的退化历程。我们正在向上还是向下?我们处于中途还是尽头?这些问题由我们自己做出回答和选择。

Group 12

Reflection

|

|

| |

小组成员:Winnie,Aye Nyein Thu,Palesha,ToengKokheang,陈子璋

我们的项目《反思》犹如一面映照人类行为的镜子,促使我们正视日常消费所产生的影响。短短四天时间,我们收集并重新构建了一个“废弃物填埋场”,所用材料为被丢弃的瓶子、包装、盒子和衣物——这些物件体现了现代生活的便捷与过剩。在“一叶知秋”这一展览主题中,我们的主题与落叶的自然周期以及我们所造就的人工周期并驾齐驱。于自然而言,叶子回归大地,滋养着大地,然而我们的废弃物却滞留不去,打破了平衡。恰似秋天的叶子预示着变化,我们的习惯是否也能够转变?《反思》促使参观者于残骸之中审视自身,并思索:我们留下了何种遗产?

Group 13

Drowning in Urban Density

|

|

小组成员:Felix Heissenberg,Paula Sanabria

在一个快速城市化的时代,我们的艺术项目揭示了过度土地开发所带来的不可逆转的后果。由FP工作室创作的这个沉浸式装置探索了城市密度和生态损失之间的紧张关系,敦促观众重新考虑进步的成本。这个项目的主题是“一旦建成,就永远消失了”,它邀请游客穿过一个由纸箱组成的隧道。当他们继续前进时,道路变得狭窄,四面都是墙。这种体验反映了城市扩张的压倒性密度和对自然空间的无情侵蚀。脆弱而顽强的纸盒既象征着人类建筑的无常,也象征着其对景观的破坏性的持久性。这种收缩引起了不适和幽闭恐惧症,反映了混凝土和钢筋下的自然窒息。该项目旨在引发人们对城市空间复兴的迫切需求的讨论。城市必须成为自然与人类共同繁荣的地方,而不是沦为孤立的小块地方。建筑师在实现这一目标中发挥了关键作用,通过将绿化融入城市环境而不封闭地面。城市野生化,绿色走廊,屋顶花园和可渗透的表面可以恢复生态平衡,改善城市生活,减缓气候变化。通过促进这种对话,我们的目标是激励建筑师、规划师和决策者采纳优先与自然共存的可持续解决方案。通过共同努力,我们可以将城市改造成宜居、绿色和和谐的环境,确保子孙后代拥有可持续的未来。

Group 14

Reclaiming Nature

|

|

| |

小组成员:Fernando,Teeraphong,Davkharbayar

这个雕塑探索了环境退化的主题和生态恢复的潜力。它反映了人类行为与自然之间的复杂关系。充满活力的红色和蓝色树枝象征着生命、生长和相互联系的生态系统。不自然的颜色暗示了人类和工业对自然的影响,强调了生态系统的脆弱性。基地里充满了塑料和废纸,代表着污染和生态系统的窒息。上面充满活力的树枝和下面受污染的地基之间的对比突出了修复受损环境的挑战。

Group 15

梦泽双象

|

|

小组成员:缪凌悦,郭语嬛,杨轶雯,杨鸿瑄

当外界的环境和条件尚不至于危及人类的生存和健康发展时,人们通常是意识不到危险的,更不会顾及自然生态系统是否健康发展。而对于脆弱的湿地生态系统而言,人们的这一劣性便显得尤为突出。

我们将湿地破坏前与破坏后的形态进行了要素提取与再创造模拟。两个生态缸一体两面,中间仅仅相隔一层轻柔朦胧的纱。白纱之下,修复前后的生态景观对比尤为强烈。拂纱焕新,自然修复让生命的栖息地重焕生机。

Group 16

The Polar Express

|

|

小组成员:Yaseen,emily,lara

随着全球气温的上升,北极熊和许多其他动物赖以生存、狩猎和迁徙的冰盖正在迅速解体。冰盖的融化使这些动物疲劳、饥饿甚至溺水。当你穿过“融化”的冰隧道时,这种艰难的体验就会呈现出来。当你走路时,你甚至可以听到雪崩的瀑布声。北极迫切需要恢复生态系统,如果我们不采取行动,北极融化将导致海平面上升,使我们自己的生态系统面临风险。

Group 17

SAVE

|

|

小组成员:庞佳悦,成梓萌

人类习惯将想要抛弃的一切丢进垃圾桶,而后一走了之。但垃圾桶并不是垃圾的坟墓,无数角落里垃圾桶的背后,是难以修复的自然创伤。

透过垃圾桶,你能看见什么?

每个垃圾离手的瞬间,谁又能听到自然的呼救?

本装置将自然景观置入废旧垃圾桶中,用亚克力板封存,意在唤起观展者对自然生态的关注。并不是将垃圾丢进垃圾桶或精细分类就足够环保,从源头做起,减少垃圾产生或许是更好的方法。

Group18(国豪书院)

烬

|

|

| |

小组成员:李怀友,李雅洁,刘王雨霏,张钰晨

此作品以独特的塔形结构为骨骼,构建起一座象征自然演变的视觉之塔。底层那象征着植物燃烧生命后所遗灰烬的落叶,绝非仅仅是衰败的象征,实则是新生的序曲。它们静谧地铺陈,蕴含着丰富的营养与生命的记忆,在岁月与微生物的协奏下,悄然分解、转化,成为滋养顶层新生植物的生命源泉。从这些落叶之中,新生命汲取了破土而出的力量,构建起自身的翠绿与茁壮。这一从底层落叶到顶层新生植物的演变历程,完美地诠释了大自然在环境重构进程里的精妙逻辑,淋漓尽致地展现出从废墟荒芜中孕育希望、重构生态的伟大力量。

Group19(新生院)

沉默•沉没

|

|

小组成员:朱北辰

“当自然开始崩溃,我们该何去何从?”

重构,重建,重塑自然的任务迫在眉睫。如果我们都保持沉默,人类将会在自然的海洋里沉没。沉默·沉没的灵感来源于对写的手法。切换主体和客体视角,当自然已经孕育了数万年人类,修复了无数人的心灵,我们也应想起修复已经满目疮痍的自然。

材料方面别有用心,利用废旧快递盒的内芯丰富层次,再以樟树汁自制胶水粘合。人类腹部的伤口被自然修复,却又穿出一根枯枝,警示人们若不善待自然,就可能被自然反噬。作品中人类嘴唇处鲜红的落叶触目惊心——我们不能再沉默下去。而半身掩埋在泥土中的人类,诉说着生命回归自然,反哺自然的亘久话题。

重构自然之路曲折漫长,希望我的作品能为自然发声,起到警醒的作用。我们不想沉没,请别再沉默。

Group20(新生院)

击掌-重生

|

|

| |

小组成员:沈召军

击掌,废弃的遗迹便会恢复能量,同时,也似达成了某种该协议一般,同意参加这场自然修复的运动之中。接着从散落的碎片中挑选与自身契合的一片,用自身的能量将其唤醒,并将其放置在落叶之上,从而贡献自己的一份力量。虽然那抹绿色稍纵即逝,但现实也是如此——自然的修复从不是一蹴而就,需要一代代人的接力。

展板上被挖空的修复经过拆分成为了落叶上的石阵,是遗迹的基石。而留存的遗迹正是贯穿整个作品的线索。往往在影视作品、游戏中可以看到前人留下的遗迹,而这份机遇恰恰成为了扭转时局的关键。通过遗迹,作品所想要传达的同样也是一份期冀,如果未来真的遇到了浩劫,那时的人们可以通过前人所遗留下的宝藏破局,而不是措手无策、绝望迷茫。

注:手掌、碎片、部分落叶上采用了变色感温材料——33℃的黑变绿涂料、18℃的棕变红涂料。展板右下角的图案为wingdings字体,意为 give a high five and rebirth。

Group21(新生院)

伞间秋影

|

|

| |

小组成员:卢卉语,常思语,周小涵,景于萌

针对“重建、重构、重塑”的主题,我们以伞为主体,将树叶装饰其上。将掉落的树叶拾起、拼接到伞面上、最后使其重新形成一篇画卷,本身就是把零落破碎的草木重建、重构、重塑的过程。历经生长的轮回,耗尽生命的璀璨后,它们或许就是世人眼中的昨日黄花,一身尘埃,不再引人注目,实则不然。掸去灰尘,它们落于伞面,重新诠释美的含义。此刻不仅是它们美学上的重生,更是生命意义的重生。同时,在伞面的表达上,我们将一把伞采用里外对比的方式,外面是枯黄的落木,内部是绿色的枝叶,体现生命重建中蕴含的绵绵不绝的爆发力;而另一把伞采用多组颜色的渐变,在伞面和流苏上多维展现“重塑”这一变化。最后,其中点缀的灯光也暗含着我们对“重建、重构、重塑”的思考。自然的重生一如伞面上、落叶里的微光,荧荧不绝,予人希望。

Group22(新生院)

新帖绣罗襦

小组成员:田懿,杨宇桐,傅子珊,丁思涵,王爽

这件作品以自然修复为核心,通过独特的创意和材料使用,深刻地传达了生态系统恢复的重要性。作品中,模特身着用落叶精心装饰的服饰,象征着自然元素的循环与再生。落叶本是秋冬季节凋零之物,但在这里,它们被重新赋予生命,寓意着生态系统的重构、重建和重塑。模特手中的鲜花与身上的绿叶相互映衬,进一步强调了自然的生命力和多样性。背景中的文字“秋天,落叶,与新生”简洁而有力地表达了作品的主题。在生态系统中,秋天的落叶是自然循环的一部分,它们分解后为土壤提供养分,滋养新的生命。这一过程如同生态系统的修复,即使在衰败中也蕴含着新生的希望。作品通过对自然材料的艺术加工,不仅展示了自然之美,更引发了人们对生态系统恢复的思考。它提醒我们,在面对生态退化时,我们可以通过重新设计、实际行动和创新理念来恢复和保护我们的自然环境,实现人与自然的和谐共生。

Group23(国豪书院)

脉

|

|

| |

小组成员:龚璐瑶

树叶中叶脉蔓延,为叶片输送水分和养分;人体内血管交织,血液流淌维系生命。两者在结构和功能上都有很高的相似性。作品下方的亚克力片中以叶脉模拟血管拼贴出肺和心脏,表明人与自然息息相关,血脉相连,植物之于地球正如心与肺之于人类一样至关重要。上方试管中的颜色均提取自悬挂的叶片,意在展现自然的丰富多彩。

Group24(新生院)

Pulsant

|

|

| |

小组成员:高淑璠,张香茗,宁佳昕

我们的作品名为“脉动”,探讨了人类在生态修复上能起到的作用。该作品呈现的是一棵用金属框架搭建而成的树,树干被层层保鲜膜所包裹,选用这种材料的目的在于唤起人们对塑料污染及其对自然的破坏性影响的关注。参观者可以通过按压水泵来与这件作品互动,按压泵会使绿色汁液被吸入管道,模拟通过人类干预使树木恢复生机的过程。绿色汁液意味着被注入树木的新鲜能量,展现了人类行为能够为大自然注入新活力这一理念。通过这个装置,我们旨在促进人与环境之间建立更深层次的联系,通过共同的努力让环境重焕生机。

未来与展望

今年是“一叶知秋”作业展览十周年,衷心感谢学校学研工办、宣传部、新生院、国豪书院的大力支持,感谢学院和景观学系的全力支持,感谢Bulu自然教育学校以及校友鞠辉和胡劲松的支持,感谢同济后勤产业发展有限公司提供的绿植支持!我们真诚感谢所有支持“一叶知秋”的单位和个人!

正是有了你们的关注与支持,活动才能持续十载,并焕发新的生命力。本次以“自然修复:重构,重建,重塑”为主题的展览,不仅是一场创意与智慧的碰撞,更是一场对生态保护与可持续发展的深刻思考。每一件作品的展示,都传递了青年一代对生态系统恢复的责任与使命,也展现了社会各界对自然保护的高度关注。这不仅仅是课程作业或竞赛,更是一份承诺:为自然、为人类的未来而行动。我们期待未来能与更多志同道合的伙伴携手,共同为守护地球的家园贡献力量!

最后,期待明年的再会!

评委老师名单:

建筑学系: 刘秀兰、冯宏、阮忠、戴颂华、华霞虹、周鸣浩、陈强、黄林琳

城市规划系: 朱玮、干靓

景观学系: 韩锋、张德顺、刘立立、胡玎、汪洁琼、沈洁、杨晨、许晓青、默罕默德、申佳可、李宾、陈瑛

学院教务科: 郑懿颖、余晓敏、陆萍、王婷、赵日晔、王春晓

学院科管部: 张玉婷、单霞

学院学研工办: 李柳醒、赵承志、郑晨、郑宇智

主持: 史瑞翔

供稿: 陈梓怡、参展各组成员

摄影: 姜锡祥、赵仕君、高燕萍、许诺言、景于萌、史瑞翔、陈梓怡、汪宏涛、徐伟振

技术支持: 赵铭超、马魏魏

绿植: 同济后勤产业发展有限公司

志愿者: 史瑞翔、陈梓怡、汪宏涛、徐少琦、徐伟振、李怀友

审核: 陈静

*排名不分先后,如有遗漏敬请谅解。