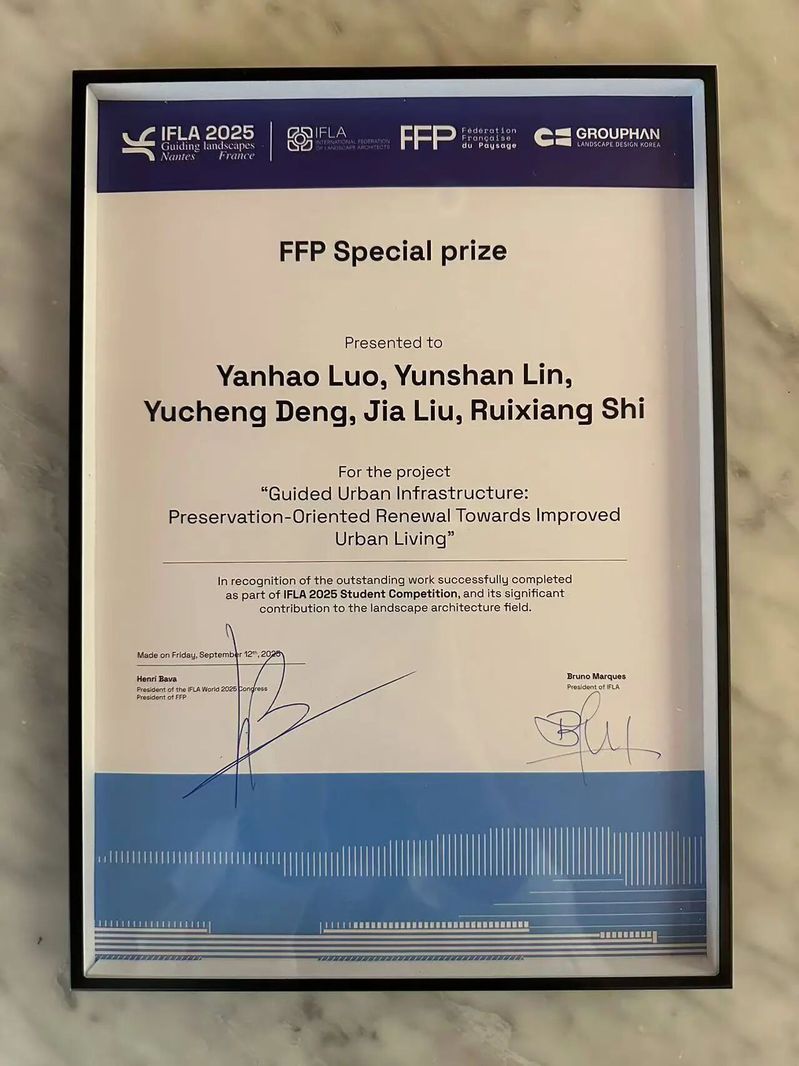

日前,第61届国际景观设计师联盟(International Federation of Landscape Architects,IFLA)世界大会年度学生竞赛获奖名单揭晓。我院由沈洁副教授、章明教授联合指导,雒彦皓、林云杉、邓瑀成、刘佳、史瑞翔共同完成的作品《“引导城市基础设施”计划:留存式更新,迈向更好的城市生活》(“Guided Urban Infrastructure”Project: Preservation-oriented Renewal Towards Improved Urban Living)荣获唯一特别奖(Special Prize)。

国际景观设计师联盟(IFLA),成立于1948年,是一个代表全球景观设计师行业的组织,目前拥有来自非洲、美洲、亚太地区、中东和欧洲的 80 个成员协会。IFLA世界大会被誉为“风景园林行业的奥林匹克,是国际风景园林界的盛会”。学生景观设计竞赛是IFLA世界大会的重要组成部分。此次IFLA年度学生竞赛在法国南特会议中心举行,竞赛设“景观规划(Landscape Planning)、景观设计(Landscape Design)、应用研究(Applied Research)”三大类别,每类评出一、二、三等奖各1名,竞赛另设特别奖1项,共10项殊荣。

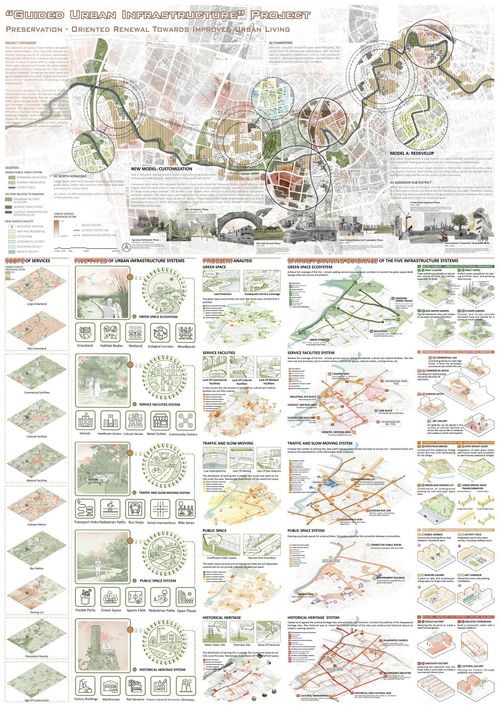

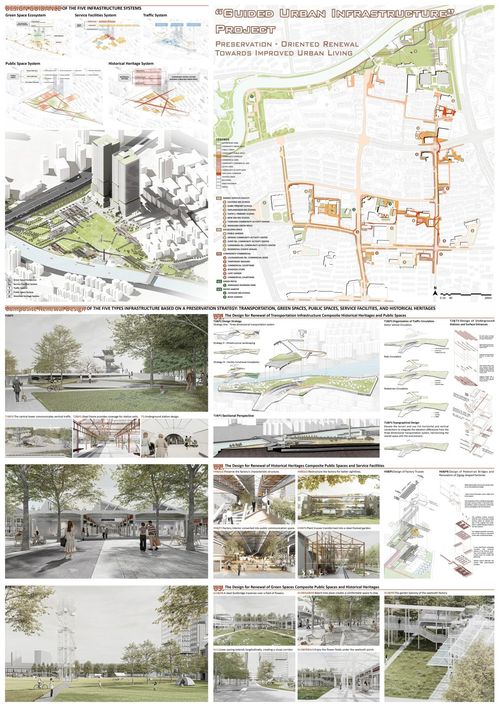

IFLA 2025 学生竞赛以“引导景观”为主题,重点探讨“引导城市”。我院获奖作品创新性采用引导式基础设施更新模式,以五大城市基础设施——慢行交通、绿地生态、公共空间、服务设施和历史遗产为切入点,通过系统性整合与优化,引导城市正向发展,形成更具包容、韧性和文化底蕴的人居环境。

获奖团队介绍

雒彦皓

同济大学建筑与城市规划学院本科/同济大学建筑与城市规划学院在读硕士

林云杉

同济大学建筑与城市规划学院本科/同济大学建筑与城市规划学院在读硕士

邓瑀成

同济大学建筑与城市规划学院本科/宾夕法尼亚大学韦茨曼设计学院在读硕士

刘佳

同济大学建筑与城市规划学院本科/清华大学建筑学院在读硕士

史瑞翔

东北林业大学园林学院本科/同济大学建筑与城市规划学院在读硕士

指导教师

沈洁

同济大学副教授,博士生导师

同济大学建筑与城市规划学院景观学系副主任

章明

同济大学长聘特聘教授、建筑与城市规划学院景观学系主任

同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司总建筑师(景观)

获奖项目简介

苏州河的发展见证了上海的变迁。过去因其航运便利,两岸工厂林立,工人聚集定居。随着城市发展转型,苏州河的功能从工业运输向生活休闲转变。在更新过程中,大片工业区被完整拆除,率先转型为绿地和公共设施,重塑了城市功能格局。然而受制于既有高架交通网络和老旧社区的空间制约,部分零星分布的滨河厂区更新滞后,制约了整体城市品质的提升。

本项目创新性采用引导式基础设施更新模式,以突破传统大拆大建的城市更新方式。该模式以五大城市基础设施——慢行交通、绿地生态、公共空间、服务设施和历史遗产为切入点,通过系统性整合与优化,引导城市正向发展,实现城市空间的有机更新。使之在提升基础设施服务效能、改善居民生活品质的同时,最大限度地保存城市历史文脉,减少对环境的负面影响。这种系统统筹的渐进式更新,能够使城市空间更好地适应复杂多变的发展需求,最终形成更具包容、韧性和文化底蕴的人居环境。

本项目聚焦于城市更新的创新模式,强调在保留城市肌理与记忆的基础上,对城市发展进行系统性引导。选取位于上海苏州河中段的滨河区域作为规划设计对象,该区域保留了大量滨河工业遗址与工人新村,存在交通条件复杂、绿地分布不均、服务设施缺乏、城市与滨水空间割裂等问题。我们将城市解构为“绿地生态、交通慢行、服务设施、公共空间以及历史遗产”五大基础设施系统,通过实地调研、GIS空间分析、历史文献梳理等方法,对各系统在空间分布、建成年代、使用频率等方面的相关数据进行收集。基于对数据的深入分析,精准把握各系统存在的现状问题。在此基础上,将分析结果充分融入规划设计指南:依据交通流量、车站点位、停车场点位及可达性分析,对慢行交通网络及公共交通体系进行优化;结合绿地服务范围覆盖与生态功能评估,整合绿地斑块,重构绿地系统;参考公共空间使用需求与服务设施覆盖范围,完善公共空间与服务设施配置;挖掘不同年代建筑所蕴含的历史遗产价值,制定针对性保护策略。这种基于数据驱动的规划设计方法,确保了更新方案的科学性与合理性,为城市营造出更具包容、韧性和文化底蕴的人居环境,实现了在保留历史记忆的同时兼顾城市发展的有机统一。

项目图纸展示